普段、飼い主がどんなに気をつけても、散歩や庭遊びから帰ってきた犬にダニがついてしまう危険性はあります。ダニに噛まれると、皮膚炎や痒みだけでなく、感染症の症状が出る可能性もありますよ。できることなら、ダニがつく前に対策したいですよね。

この記事では、特に犬につきやすい「マダニ」の症状や取り方、対策についてまとめました。

目次

犬につきやすい「マダニ」とは?特徴とは?

吸血する

他のダニよりも大きい

顔やお尻の周りに寄生する

5~9月に多く発生する

一般的に家庭で発生している「チリダニ」や「ツメダニ」は血を吸わないダニですが、犬によくつくダニは「マダニ」という種類で、体に張り付いて血を吸います。

犬を好んで寄生するマダニには、「ツリガネチマダニ」「クリイロコイタマダニ」「フタトゲチマダニ」「キチマダニ」などがおり、大きさが3~4ミリ程度と通常のダニに比べて大きいことが特徴です。特に犬の顔まわりやお尻付近に寄生することが多いですね。

マダニは一度取り付くと、数時間~数十日間吸血し続けます。ウイルスや細菌といった病原体に感染した動物の血をマダニが吸うと、マダニの体内で病原体が増殖するため、次に血を吸われた動物が感染してしまうのです。

5~9月の間に発生することが多いですが、1年を通して活動しているので油断大敵ですよ。

マダニはどこにいる?寄生の方法は?

公園

河川敷

あぜ道

山林

マダニは、公園、河川敷、あぜ道、山林などに生息していますが、草むらのある場所であればどこにでも潜んでいます。

二酸化炭素の匂いや体温、体臭などに反応して、木の上から落ちてきます。犬だけでなく人や動物の体に飛び移り吸血するので、注意が必要ですよ。

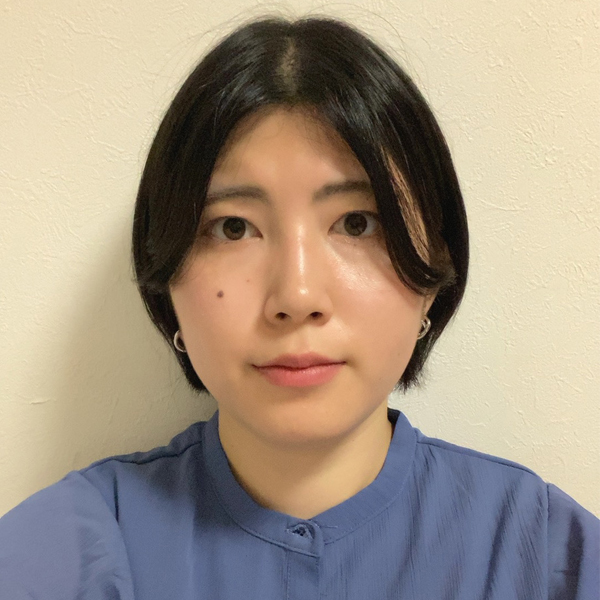

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

植物が多い公園や森などに散歩に行った際に付着していることが多くあります。人では森林に入る際には長袖長ズボンで予防できますがわんちゃんはできませんので植物が多いところに行く際には気を付けた方がいいでしょう。

マダニが犬に付きやすい場所は?

マダニは、「犬の耳」「胸部」「内股部」「肛門周り」などの被毛の少ない場所に寄生します。

マダニに長時間に寄生・吸血されるとバベシア症などの媒介性疾患に感染することもあるので、早期の除去が大切ですよ。

犬のマダニ、症状は?併発する病気は?

貧血

アレルギー性皮膚炎

ダニ麻痺症

バベシア症

日本紅斑症

ライム病

Q熱

エールリヒア症

マダニの症状

マダニは皮膚に張りついて吸血し、皮膚は大きく赤く腫れてかゆみを感じます。マダニは一回に5mlも血を吸うので、たくさんのマダニに吸血されてしまうと貧血になってしまうこともあるので注意が必要です。

貧血

マダニに大量に寄生・吸血された際には、貧血を引き起こします。

アレルギー性皮膚炎

マダニの唾液がアレルゲンとなるため、強いかゆみなどを引き起こします。

ダニ麻痺症

唾液中に毒性物質を含むマダニに吸血されることで、神経障害(弛緩性麻痺)を引き起こします。

マダニで併発する病気

マダニの病原菌による感染症は、「バベシア症」「日本紅斑症」「ライム病」「Q熱」「エールリヒア症」などがあります。

犬がこれらの感染症にかかった場合は、発熱・食欲不振・リンパ節の腫脹だけでなく、ダニの毒性物質で神経障害が症状として起きることもあります。

バベシア症

バベシアという原虫によって引き起こされる病気で、マダニを媒介に感染して、死に至ることもある感染症です。「バベシア・ギブソニ」と「バベシア・キャニス」が犬に感染します。バベシア・ギブソニは主に西日本に多く生存していますが、北上し本州にも生存している可能性があります。バベシア・キャニスは主に沖縄に生息しています。

急性に症状を起こすことが多く、40℃を超える発熱や重い貧血の症状、元気・食欲の低下、血尿、黄疸、消化器症状といった症状が現れます。貧血がさらにひどくなると、肝臓や腎臓の機能障害を起こします。

駆虫薬の効果は期待できず、完全には駆虫できないのが特徴です。

日本紅斑症

日本紅斑熱リケッチアと呼ばれる菌が原因の病気です。リケッチアは主に関東より西に生息しており、春から冬の初めに生存しています。発熱、頭痛、発疹、倦怠感、関節痛などがおこります。治療が遅れると死に至ることもあるので注意が必要です。

ライム病

ライム病はボレリア菌という細菌によって引き起こされる人獣共通感染症の1つで、マダニ類が吸血する際に媒介されます。

滅多に発症することはありませんが、「元気消失」「食欲不振」「跛行や起立不能」「発熱」が急性症状として見られることがあります。

Q熱

人にも感染する人獣共通感染症で、ペットから人にうつることもあれば、人からペットにうつることもあります。ペットのおしっこやうんち、母乳、羊水など直接手に触れて感染したり、粉塵などを介して空気感染をすることもあります。

しかし、不顕性感染なので、犬の場合は感染しても症状が出ることはありません。ただし、注意しなければならないのがおしっこに菌が含まれているため、それに触れると人に感染することもありますので注意が必要です。猫では死流産を起こすこともあるため妊娠している猫では注意が必要です。

エールリヒア病

複数のエールリヒア属リッチケアによって重篤な症状が引き起こされる、マダニ媒介性感染症のひとつです。

8~20日間の潜伏期間後に、間欠熱、リンパ節腫脹、脾腫、肝腫大、(鼻)出血、体重減少などがあらわれます。慢性期になると、発熱や網膜出血、前眼房出血、血球減少症に続発する骨髄増生などの症状が見られます。

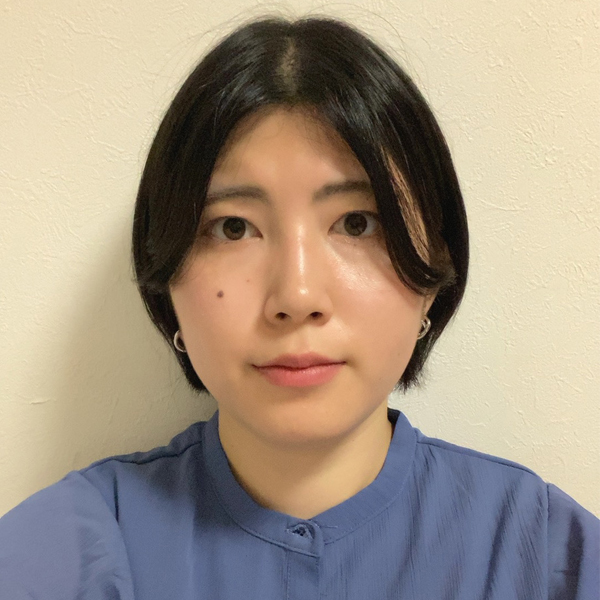

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

人獣共通感染症とは、人とその動物に共通して感染する感染症です。有名どころでは狂犬病がありますが、わんちゃん、ねこちゃんから移る病気は様々あるので気を付けましょう。

マダニは犬から人にも感染する?

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

恐ろしいことに、マダニは人にも害をもたらします。

犬と同様に吸血されると皮膚が大きく腫れあがりますし、感染症にかかる可能性もあります。

特に注意しなければならないのが「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」です。フェヌウイルス科のSFTSウイルスによる人獣共通感染症です。発熱や嘔吐、血尿・血の混じった慢性的な下痢が主な症状で、致死率は10~30%と高いです。

日本では、西日本を中心に感染が見られているようですが、感染地域は拡大しているそうです。

2017年10月には、SFTSが犬から人に感染した例が報告されていますよ。現在、有効なワクチンはないので、草むらや藪などマダニが多く生息する場所に入る場合は肌の露出を少なくして対策することが大切です。

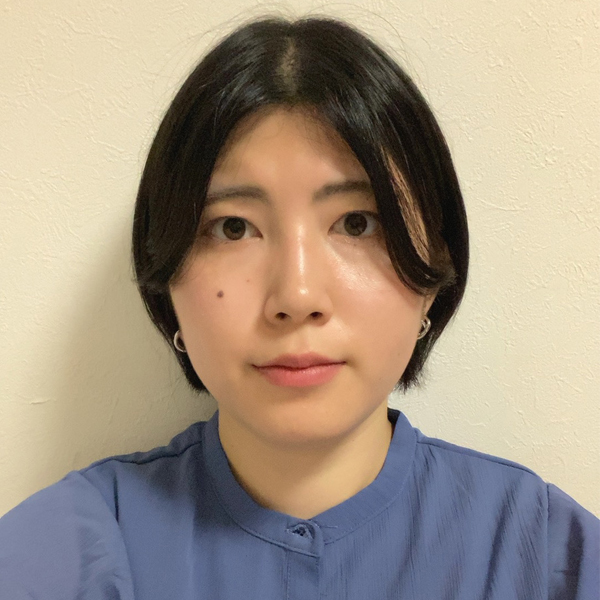

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

地球温暖化も進み、マダニの生息地が拡大していることも感染地域の拡大の要因となっている可能性が高くあります。主に寒い地域ではあまり見られませんが、今後温暖化が進むと寒い地域でもマダニを見られることがあるかもしれません。普段から電気の節約などを行ってマダニが増えないようにしていくことも大切です。

犬にマダニ発見!取り方は?

手で潰さない

駆除薬や専用のピンセットを使う

獣医さんに診察してもらう

犬にマダニがついていても、無理に取ろうとしたり、手でつぶしたりしないように気をつけてください。

吸血中のマダニは、セメントのような物質でしっかり咬み付いているため、引っ張ってもなかなか取れない。無理に取ろうとすると、口器だけが皮膚内に残り、化膿などの原因となります。

マダニをみつけたら獣医さんに診てもらうのがベストです。

飼い主さんがマダニに刺されてしまった場合も、すぐに病院で診てもらってくださいね。

Youtubeなどにマダニの取り方がアップされていますが、リスクを伴うため、自己判断で取ることはあまりおすすめできません。

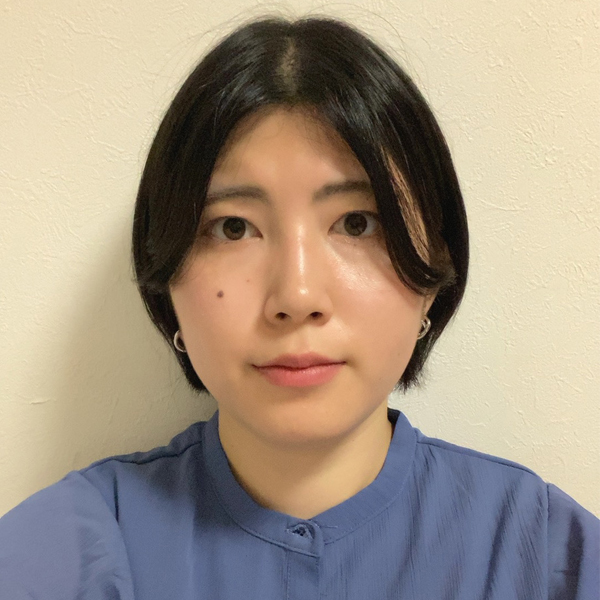

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

マダニは取らずに早急に動物病院へ行くことをおすすめします。また、自身にも付着していないか十分に気を付けることが重要です。

犬のマダニ、対策は?

マダニのいる草むらを避ける

定期的に薬を投与する

ブラッシング

虫除けスプレー

ダニ取りグッズ

その他

残念ながら、マダニ寄生とマダニ媒介性疾患にならないための特効薬はありません。

マダニのいる草むらを避ける

もしマダニが多く生息する草むらの存在を知っていたら、散歩中を含めてそこには近づかないようにしてください。

定期的に薬を投与する

定期的に駆除薬を付けたり飲ませたりすることで、駆除することができます。

飼い主がマダニに気づいたときには寄生されてから数日経っている可能性もあります。外を散歩する犬には定期的に予防薬を投与してあげることを忘れないで下さいね。

ブラッシング

散歩から帰ってきたら、毎回ブラッシングをすることも大切です。

虫除けスプレー

マダニに効く犬用スプレーを使うのもおすすめです。

ダニ取りグッズ

ダニがいそうな場所に置くだけで、ダニの増殖を抑えられる商品もあります。

その他

家の中にダニが入ってくることを避けるために、家のまわりや庭にダニ駆除用の殺虫剤を散布することもおすすめです。

散歩で着ていた上着は部屋に持ち込まないようにして、さらに定期的に掃除機やスチームクリーナーをかけると更に対策へつながりますよ。

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

愛玩動物看護師 渡邉鈴子さん

マダニはペットにも人にも付着するため大変危険です。付着される前に駆虫薬などを利用して予防をすることが重要です。

犬のマダニ、早期発見・早期治療が重要!

どんなに気をつけていても、犬にマダニがついてしまうことはあります。早期発見によって皮膚炎の悪化や命に関わる感染症を対策することができます。

日頃からブラッシングの際に、犬の頭や耳にダニがいないか確認するのがおすすめです。お腹や背中、指の間など細かい部分も注意してあげるとより安心ですね。

マダニから犬と人を守るためにも正しい対応・駆除の知識を身につけて、快適な生活を送ってくださいね。